Oleh Christian Heru Cahyo Saputro, Jurnalis pemerhati budaya tradisi, tinggal di Semarang.

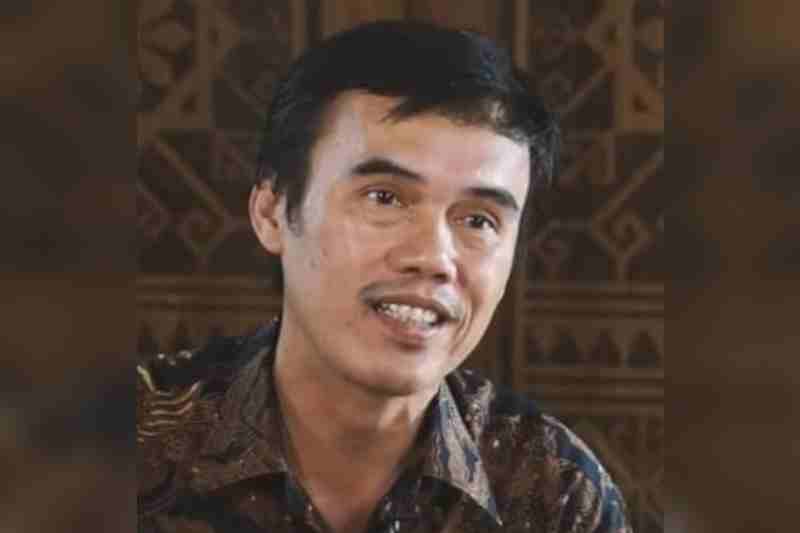

Di sebuah pagi di Liwa, 12 Juni 1970, lahirlah seorang anak yang kelak menempuh jalan sunyi—menulis dalam bahasa yang nyaris dilupakan orang. Namanya Udo Z. Karzi. Ia tumbuh di tengah lanskap pegunungan, sawah, dan udara yang membawa bahasa Lampung seperti aroma kopi di serambi rumah. Namun di suatu titik dalam hidupnya, ia mendengar kabar yang membuat dadanya bergetar: bahasa Lampung bisa punah dalam tiga atau empat generasi.

Itu terjadi pada 1999, dalam sebuah seminar bahasa. Asim Gunarwan, pakar sosiolinguistik, menyampaikannya tanpa tedeng aling-aling. Udo, yang saat itu hanyalah penutur biasa, merasa terpanggil. Ia tak punya jabatan, tak punya kuasa, tapi ia punya satu hal: kata-kata. Dari sanalah ia mulai menulis puisi dalam bahasa Lampung—meski awalnya bingung ke mana akan membawanya.

Puisi-puisi itu sempat beruntung bertemu rumah, dimuat di Sumatera Post dan Lampung Post. Tahun 2002, lahirlah Momentum, kumpulan puisi dwibahasa Lampung–Indonesia. Setelah itu, jalan seakan sunyi. Hingga pertemuannya dengan Irfan Anshory dari Yayasan Kebudayaan Rancage, yang memantik sebuah tekad: “Saatnya Lampung mendapatkan Hadiah Sastra Rancage.”

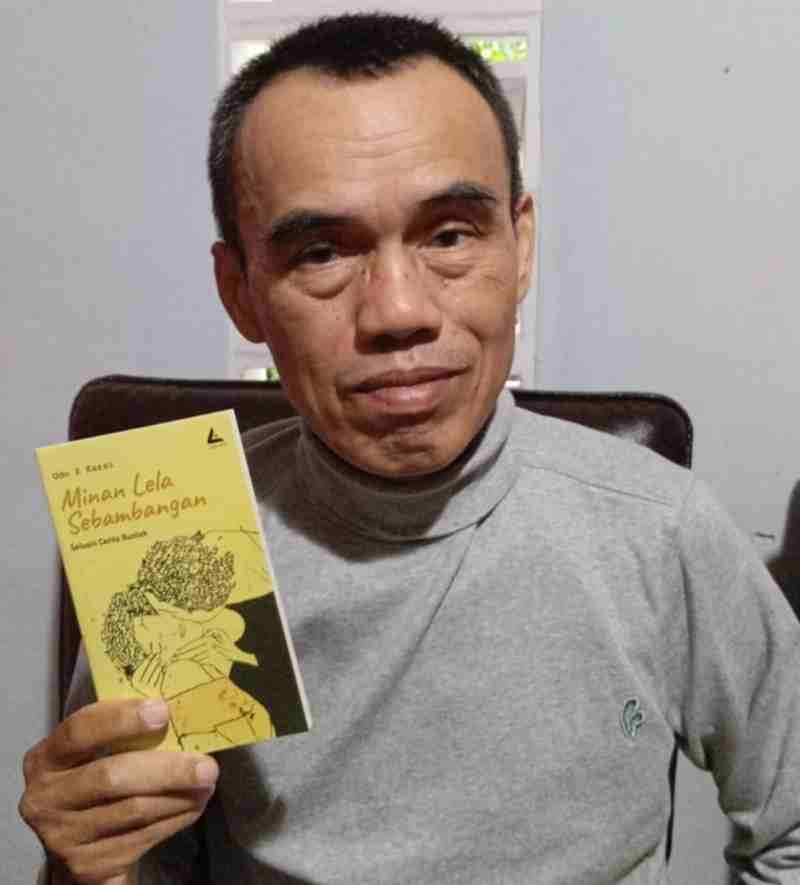

Dari tekad itu, terbit Mak Dawah Mak Dibingi (2007), buku puisi berbahasa Lampung yang memberinya Anugerah Sastra Rancage 2008—penghargaan pertama yang diberikan kepada karya berbahasa Lampung. Lalu, seperti pembalap yang tak sekadar melintas di lintasan, Udo mencatat “hattrick”: Rancage kedua (2017) untuk novel Negarabatin, dan Rancage ketiga (2025) untuk kumpulan cerpen Minan Lela Sebambangan.

“Yang ketiga ini adalah yang terakhir buat saya. Saya akan terus menulis, termasuk dalam bahasa Lampung, tetapi tidak untuk mendapatkan hadiah. Saya akan senang jika anak-anak muda Lampung mulai menulis sastra dalam bahasa ibu mereka,” ujarnya dengan nada setengah harap, setengah tantangan.

Di luar dunia sastra, Udo adalah jurnalis yang hampir sepanjang kariernya menjadi “kuncen ruang kreatif”. Dari pers mahasiswa Teknokra dan Republica, ia melangkah ke berbagai media di Lampung, Kalimantan, hingga Sulawesi. Ia memegang pena, kamera, dan rubrik dengan rasa tanggung jawab yang sama: menjaga ruang publik agar tetap hidup oleh ide dan budaya.

Ia disebut “Bapak Sastra Modern Lampung” bukan hanya karena karyanya, tapi karena keberaniannya merawat bahasa Lampung di tengah gelombang arus besar bahasa nasional dan global. Dari puisi, cerpen, novel, hingga esai dan antologi, karya-karyanya adalah mosaik perjalanan seorang penulis yang tak pernah lelah berdialog dengan sejarah dan tanah kelahirannya.

Kini, di usianya yang matang, Udo menatap masa depan dengan keyakinan: bahasa Lampung tak akan punah jika ada yang terus menuliskannya.

“Saya bukan siapa-siapa dan tidak punya kuasa apa-apa. Tapi kalau tidak kita yang menulis, siapa lagi?” katanya, seolah menitipkan amanat kepada generasi yang akan datang.Seperti kopi hitam Liwa yang pekat dan hangat, kata-katanya akan terus mengalir—menjaga ingatan sebuah bangsa kecil agar tetap bernyawa di peta Indonesia. (*)