Semarang – Di musim panas yang belum sepenuhnya lepas dari dingin Eropa, sastrawan Indonesia Triyanto Triwikromo menapakkan langkahnya di tanah Jerman. Bukan sekadar pelancong budaya, ia hadir sebagai pembawa kisah—kisah tentang luka sejarah, trauma yang membeku dalam puisi, dan kenangan yang dihidupkan kembali lewat fiksi. Ia membawa dua karyanya: novel Seperti Gerimis Merah di Auschwitz dan antologi puisi Dalam Hologram Kafka.

Bremen: Suara Orang Biasa

Di kota Bremen, Triyanto membuka dialog tentang “Sejarah Orang Biasa”. Di hadapan audiens yang larut dalam keheningan dan haru, ia mengisahkan bagaimana sejarah bukan hanya milik penguasa, tetapi milik siapa saja yang berani bersuara. Dalam novel Seperti Gerimis Merah di Auschwitz, ia menghidupkan kembali jejak-jejak trauma perang, bukan dari sudut pandang elite, tapi dari mereka yang terhempas: perempuan, tawanan, mereka yang kehilangan dan diam-diam melawan.

Buku biografi Tatang Teh Tong Tji pun dihadirkan sebagai bagian dari narasi ini—pengusaha teh yang kisahnya menyingkap sejarah kecil yang menggetarkan.

Buku biografi Tatang Teh Tong Tji pun dihadirkan sebagai bagian dari narasi ini—pengusaha teh yang kisahnya menyingkap sejarah kecil yang menggetarkan.

Hamburg: Menulis Sejarah, Menyembuhkan Luka

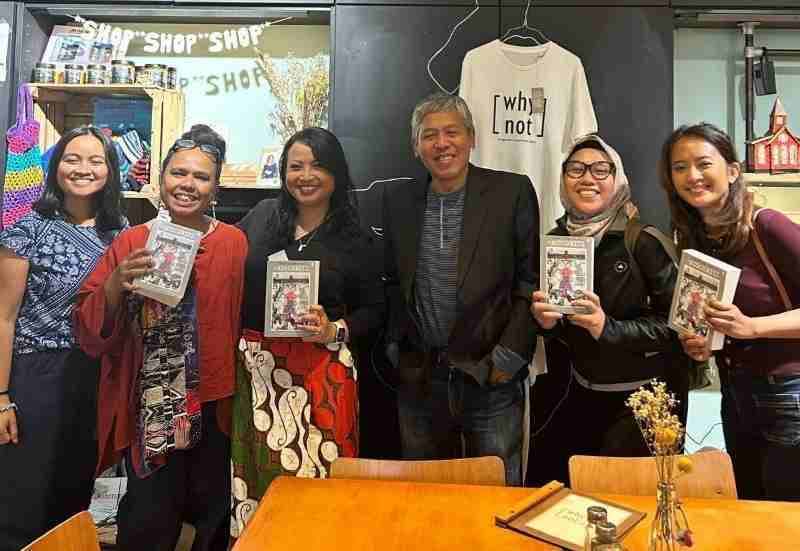

Di Hamburg, Triyanto tampil di Kafe “Why Not”, berbicara tentang bagaimana sastra bisa menjadi cara melawan lupa. Ia tidak hanya membacakan karya, tetapi juga mengajak pendengarnya menulis bersama, menggali kembali kenangan, rasa, dan luka yang mungkin tersembunyi. Sambutan hangat dan pembelian buku sampai ludes menjadi tanda bahwa kata-kata mampu menembus bahasa dan batas.

Berlin: Musik, Lukisan, dan Puisi dalam Satu Panggung

Puncak perjalanannya adalah di Rumah Budaya Indonesia di Berlin (31/07/2025) mendatang di mana “Seperti Gerimis Merah di Auschwitz” diluncurkan secara resmi oleh KPG. Tak sekadar peluncuran buku, acara ini dirancang sebagai perayaan kolaboratif seni: Bilawati Respati menyumbangkan musik sebagai respons atas novel, Perupa Semarang Handoyo Salafi menghadirkan lukisan-lukisan yang menggambarkan suasana batin karya, sementara Gudrun Fenna Ingratubun dan Warsito Ellwein membaca karya Triyanto dalam bahasa Jerman.

Triyanto sendiri membacakan puisi dan cerita mini, membiarkan kata-katanya melintasi lintas budaya, meresap dalam benak penonton Eropa yang mungkin tak mengenal Indonesia, tetapi mengenal rasa yang sama: kehilangan, cinta, dan harapan.

Menulis Untuk Tak Dilupakan

Dari Bremen ke Hamburg, dan berakhir di Berlin, Triyanto Triwikromo bukan hanya menjual buku—ia menjual ingatan. Ia menegaskan bahwa sejarah bisa ditulis dari pinggiran. Ia membuktikan bahwa seorang penyair dari Semarang bisa berdiri tegak di panggung dunia, membawa serta “gerimis merah” dari Auschwitz dan Hologram Kafka, lalu menaburkannya dalam benak siapa saja yang sudi mendengar. Karena bagi Triyanto, menulis adalah cara orang biasa membuat sejarah tak dilupakan. (Christian Saputro/FB TT)