Oleh: Christian Heru Cahyo Saputro, Jurnalis penyuka seni rupa tinggal di Semarang.

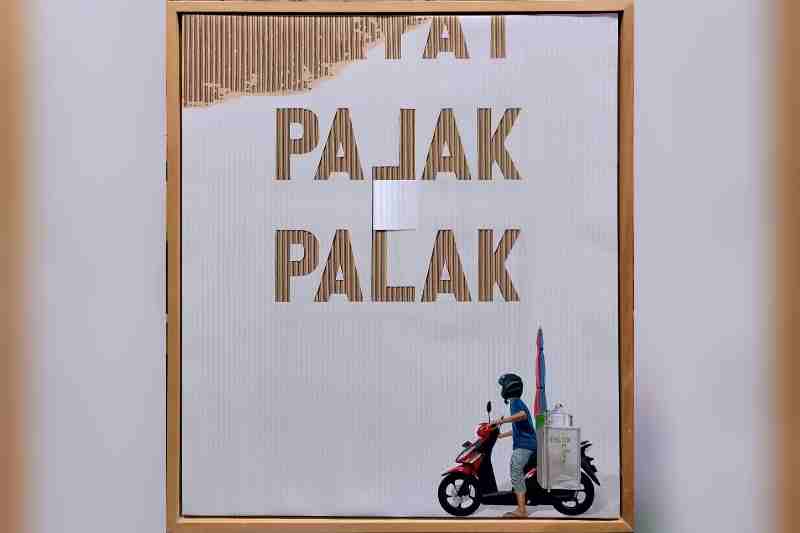

Di tengah gemuruh wacana pembangunan dan jargon kesejahteraan, suara dari pinggiran kerap tenggelam. Namun dalam karya “*PAJAK PALAK*”, pelukis Sapto Sugiyo kembali memunculkan suara-suara itu—dalam diam, dalam visual, dalam metafora yang menggetarkan nurani.

Membaca Karya “PAJAK PALAK”

Sekilas, karya ini tampak sederhana: permainan huruf, tekstur kardus, dan figur seorang penjual cilok yang mengendarai sepeda motor. Namun di balik visual itu, Sapto menyematkan pesan yang tajam.

Frasa “PAJAK” dan “PALAK” ditulis besar, tegas, seolah menantang pembaca untuk merenung. Keduanya hanya dipisahkan oleh satu huruf, namun membawa dunia makna yang kontras. Pajak adalah simbol kewajiban warga kepada negara, sementara palak identik dengan pemerasan. Dalam karya ini, perbedaan itu menjadi kabur. Apakah beban ekonomi yang ditanggung rakyat kecil benar-benar adil? Ataukah mereka sedang dipalak dalam nama yang dilegalkan?

Dalam beberapa karyanya terdahulu, seperti “Anak Kardus” dan “Tikus Berdasi di Trotoar”, Sapto juga menyoroti ironi urban: bagaimana kota tumbuh, tapi hanya menyisakan pinggiran bagi sebagian orang. Kritiknya tajam namun manusiawi, disampaikan tanpa kemarahan, tapi dengan kedalaman.

Ketika Karya Menjadi Cermin

“PAJAK PALAK” bukan sekadar karya seni—ia adalah cermin. Bagi negara, bagi masyarakat, dan bagi kita semua. Apakah sistem telah adil? Apakah mereka yang kecil benar-benar dilindungi? Ataukah hanya jadi objek pungutan tanpa perlindungan?

Sapto Sugiyo melalui karya ini menegaskan bahwa seni tak hanya soal estetika, tapi juga etik. Ia membuktikan bahwa kuas bisa menjadi alat kritik, kardus bisa menjadi kanvas perlawanan, dan suara-suara kecil tak harus selalu diam.

Lewat “PAJAK PALAK”, Sapto menyuarakan hal yang kerap kita tahu, namun enggan kita akui.“Karena kadang, satu huruf bisa mengubah segalanya.”

Bahasa Visual Orang Pinggiran

Sapto Sugiyo bukan sekadar pelukis. Ia adalah penerjemah senyap dari kegelisahan jalanan. Perupa yang sering membukukan prestasi diberbagai kompetisi ini telah malang melintang di panggung seni rupa Indonesia, tapi jalan yang ia pilih bukan jalan galeri besar dan kolektor eksklusif. Ia justru memilih gang-gang sempit, dinding kardus, dan bahasa visual rakyat kecil.

Dalam banyak karyanya, Sapto menghadirkan ikon-ikon urban marjinal: tukang parkir, pengamen, anak jalanan, pedagang kaki lima. Mereka bukan sekadar objek visual, tapi subjek kehidupan. Kardus, sebagai simbol rumah sementara dan perlindungan darurat, menjadi medium yang konsisten ia gunakan—sebagai pernyataan bahwa seni bisa lahir dari yang terpinggirkan.

Kritik yang Puitis

“PAJAK PALAK” adalah kritik, tapi bukan cercaan. Ia puitis dalam diamnya, dan radikal dalam kesederhanaannya. Sapto tidak menyudutkan siapa-siapa secara gamblang, tapi ia memaksa kita bertanya: apakah sistem yang ada benar-benar berdiri di atas keadilan, atau hanya mengulang siklus pemerasan dalam rupa yang lebih rapi?

Di balik kardus itu, kita menemukan potret wajah bangsa yang kadang lebih piawai memungut ketimbang melindungi. Wajah yang menuntut ketaatan dari rakyat kecil, namun enggan memberikan kepastian. Wajah yang gemar menagih, tapi lambat memberi.

Antara Payung dan Palang

“PAJAK PALAK” mungkin hanya satu karya dalam jejak panjang Sapto Sugiyo. Namun karya ini seperti payung yang dibuka di tengah gerimis absurditas sosial—ia melindungi mereka yang kecil, sekaligus menantang langit kekuasaan.

Dalam era ketika seni kerap dipuja karena estetika, Sapto mengingatkan kita bahwa seni sejatinya adalah palang jalan, tempat kita berhenti sejenak dan bertanya: masih adakah ruang untuk suara dari bawah? Kritik pada Ketimpangan dan Ketidakadilan Struktural

Dalam karya ini, Sapto menyuarakan keresahan: apakah negara terlalu jauh menekan rakyat kecil? Apakah sistem pungutan berjalan tanpa empati terhadap realitas hidup mereka? Apakah yang lemah hanya menjadi target, sementara yang kuat bisa menghindar?

“PAJAK PALAK” bukan sekadar lukisan — ia adalah pernyataan. Suara untuk mereka yang tak punya panggung. Melalui gaya khasnya, Sapto Sugiyo tidak hanya menciptakan visual, tapi juga menyuarakan keadilan sosial. Sebuah pengingat bahwa dalam setiap pungutan, seharusnya ada keberpihakan, bukan pembebanan semata.

Dan dalam sunyi kardus itu, jawabannya terdengar jelas. Suara kecil pun bisa menjadi gema, jika kita bersedia mendengarnya. (*)