Oleh: Christian Heru Cahyo Saputro, Redaktur Budaya SKH Suatera Post, tinggal di Semarang

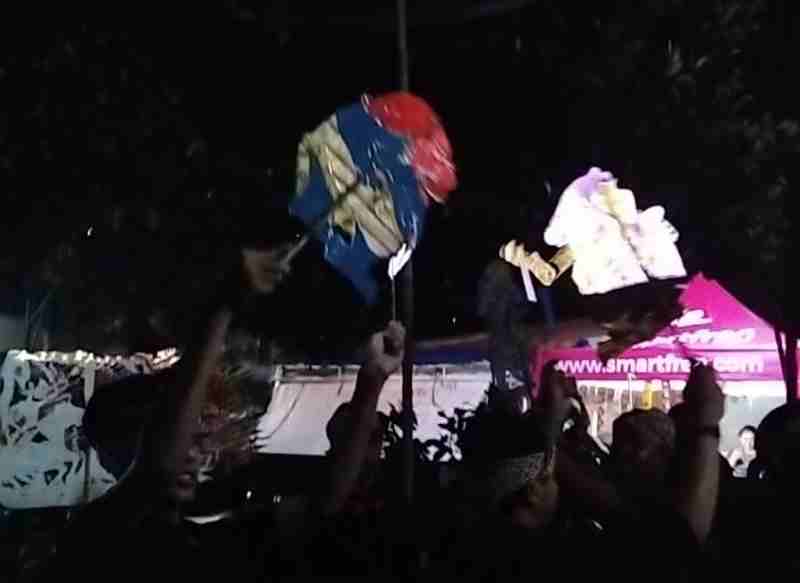

Di balik layar lebar yang membentang, bayang-bayang bergerak bukan hanya sebagai siluet kisah masa lalu, tetapi sebagai gema masa depan. Di sinilah Wayang Sandosa hidup—tidak sekadar sebagai pewaris tradisi, melainkan penafsir ulang warisan budaya dalam bahasa zaman yang terus berubah.

Lahir dari tangan kreatif I.G.P. Sunardi, Wayang Sandosa bukan hanya inovasi, tapi juga perenungan. Ia bukan sekadar pertunjukan, melainkan jembatan antara pakeliran klasik dan dunia modern yang haus akan makna namun sering terputus dari akar. Di tengah riuh rendah perubahan zaman, Sandosa hadir seperti embun yang menyegarkan daun tua pohon budaya, memberi peluang bagi tumbuhnya tunas-tunas baru.

Sastra, Budaya, dan Desa: Napas dalam Nama

Nama Sandosa bukan sembarang label. Ia akronim dari Sastra, Budaya, dan Ndesa —tiga pilar yang menopang pertunjukan ini. Sastra sebagai nafas cerita; budaya sebagai tubuh pakeliran; dan desa sebagai tanah kelahiran nilai-nilai. Dalam satu pertunjukan Wayang Sandosa, kita seolah sedang mengunjungi kembali dusun sunyi masa kecil, namun dengan layar bioskop di hadapan kita.

Kolaborasi Dalang, Bahasa Manusia

Kolaborasi Dalang, Bahasa Manusia

:Yang membuat Wayang Sandosa berbeda dari pakem klasik bukan semata layar lebarnya, tapi keberaniannya menanggalkan eksklusivitas tradisi untuk menyapa publik lebih luas. Pertunjukan ini menggandeng lebih dari satu dalang—sebuah pergeseran dari konsep dalang tunggal yang selama ini menjadi simbol otoritas mutlak. Sandosa merayakan kolektivitas: suara, tangan, dan narasi saling berkelindan.

Bahasa yang digunakan pun bukan lagi bahasa Jawa yang hanya akrab di telinga segelintir, melainkan bahasa Indonesia. Keputusan ini bukan sekadar adaptasi, tetapi strategi untuk merengkuh lebih banyak penonton—dari anak-anak kota hingga pelajar pelosok, dari warga desa hingga generasi digital yang hanya akrab dengan layar-layar kaca.

Pertemuan Bunyi Gamelan dan Elektrik

Ketika gender dan kendang berpadu dengan petikan gitar elektrik atau hentakan drum digital, Sandosa tidak sedang berkhianat pada pakeliran. Ia sedang berdialog. Musik tradisional bukan ditinggalkan, tetapi diajak berdamai dengan suara zaman. Hasilnya bukan kekacauan, tetapi irama baru yang mengejutkan dan menyentuh.

Dari Bandung ke Panggung Nusantara

Wayang Sandosa adalah bukti bahwa kebaruan tidak harus membunuh tradisi.

Ia menyalakan lilin di lorong panjang masa lalu agar kita bisa melihat masa depan tanpa tersandung. Di tangan dalang-dalangnya, bayangan bukan sekadar tontonan, tapi pernyataan: bahwa kita masih punya warisan, dan kita masih bisa menyampaikannya dengan bahasa yang hidup.

Dan selama layar masih membentang, dan bayangan masih menari, Sandosa akan terus berbicara—dengan suara yang bisa didengar siapa saja.

Pertama kali diperkenalkan dalam ajang Festival Film Indonesia di Bandung tahun 2004, Sandosa menjadi anomali yang justru dicintai. Bukan karena ia meniru layar lebar, tetapi karena ia menciptakan layar baru—tempat wayang bisa bernafas dalam konteks masa kini. Dari satu panggung ke panggung lain, Sandosa melahirkan resonansi: bahwa tradisi tak pernah usang jika diberi kesempatan untuk berubah.

Wayang yang Menyapa, Bukan Menggurui

Di tengah krisis relevansi seni tradisi, Wayang Sandosa tampil seperti tamu tak diundang yang justru disambut hangat. Ia datang bukan dengan nostalgia, tapi dengan keberanian. Ia tidak memaksa penonton untuk mengerti, tapi justru mendekatkan cerita kepada kehidupan sehari-hari.

Sandosa bukan revolusi yang membakar pakem, tapi evolusi yang mendekapnya. Dalam setiap lakon, kita mendengar bukan hanya kisah Pandawa atau Kurawa, tapi juga gema keresahan manusia modern yang merindukan arah dan akar. Sandosa, Bayangan yang Tak Pernah Redup ! (*)