Oleh Christian Heru Cahyo Saputro, Jurnalis penyuka seni rupa tinggal di Tembalang Semarang.

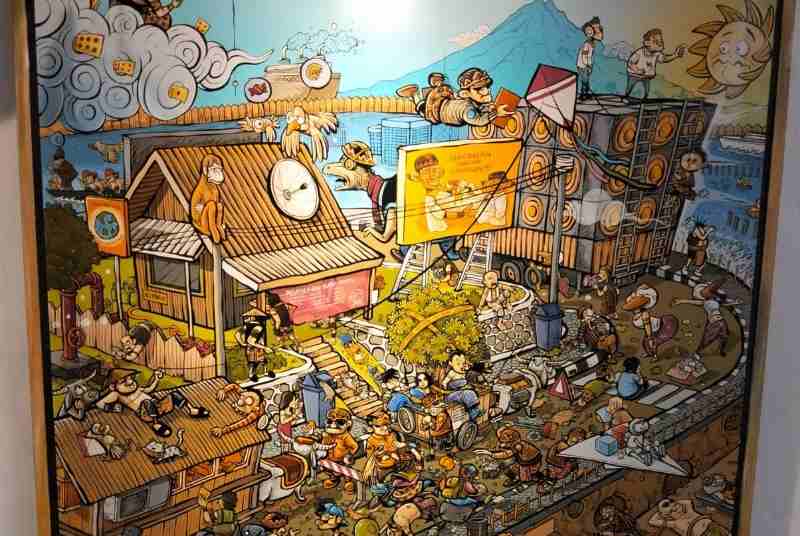

Di kanvas digital berukuran 60 x 60 sentimeter itu, hiruk pikuk sebuah perkampungan tumpah dalam detail yang seakan tak ada habisnya. Seekor monyet memancing di atas awan, truk dengan panggung musik menggelar keramaian di jalan, sementara parit sempit diisi buaya, ular, dan manusia yang saling bersesakan. Dari kejauhan, gunung berapi berdiri anggun, menjadi saksi atas gegap gempita kehidupan yang rapuh, padat, dan penuh ironi.

Itulah karya “Indonesia Seutuhnya Tidak Utuh” dari tangan Sukriyadi Sukartoen, kartunis dan desainer grafis asal Semarang, yang dipamerkan dalam pameran “Merdeka atau Mati Kutu” di Tan Artspace, Semarang, bersama 16 Karya Kartunis lainnya. Pameran kartun bersama itu digelar Persatuan Kartunis Indonesia (Pakarti) untuk manguyubagya HUT RI Ke-80.

Kartun ini tak sekadar gambar, melainkan narasi sosial—sebuah kaleidoskop tentang wajah masyarakat kita yang kompleks, antara kenyataan sehari-hari dan fantasi yang menyelinap.

Kartun ini tak sekadar gambar, melainkan narasi sosial—sebuah kaleidoskop tentang wajah masyarakat kita yang kompleks, antara kenyataan sehari-hari dan fantasi yang menyelinap.

Suasana Pameran: Ruang yang Riuh oleh Tafsir

Pameran Merdeka atau Mati Kutu dibuka dengan atmosfer yang khas: dinding-dinding galeri dipenuhi karya dengan warna-warna menyala, aroma cat dan kertas baru masih terasa samar, sementara pengunjung lalu lalang dengan wajah penuh rasa ingin tahu.

Di sebuah dinding ruangan, ada yang menunduk serius meneliti detail karya Sukriyadi, jari telunjuknya menunjuk ke sosok monyet kecil di atap rumah. Seorang anak muda tampak tertawa kecil menemukan detail buaya yang melongok dari parit, sementara seorang bapak paruh baya hanya menggeleng pelan, entah karena geli, entah karena getir.

Di hadapan karyanya, orang-orang tak hanya menonton, mereka berdialog. “Lihat, ini kayak kampungku dulu,” bisik seorang pengunjung kepada temannya. Sementara di sisi lain, sekelompok mahasiswa sibuk memotret detail demi detail, seolah takut kehilangan potongan pesan yang terselip di setiap garis. Suasana riuh itu justru memperlihatkan bagaimana karya kartun, yang sering dianggap ringan, bisa menjadi medan tafsir yang serius.

Proses Kreatif: Menyaring Realitas

“Saya selalu memulai dengan mengamati. Jalan kampung, warung kopi, spanduk yang sobek, obrolan orang-orang di pinggir jalan—semua itu bahan saya. Lalu saya mencoba meramunya, kadang jadi satire, kadang jadi semacam dunia fantasi yang terasa akrab,” tutur Sukriyadi.

Karya “Indonesia Seutuhnya Tidak Utuh” memang terasa seperti cermin retak: di satu sisi menggambarkan kehidupan komunitas padat yang berisik dan penuh warna, di sisi lain menyindir feodalisme yang masih bercokol di ruang sosial kita. “Feodalisme itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia cuma ganti wajah. Kadang ada di kantor, kadang di sekolah, kadang malah di jalanan. Kartun bagi saya jadi cara untuk menunjukkan hal-hal itu tanpa harus berteriak,” tambahnya.

Bagi Sukriyadi, detail adalah pintu masuk tafsir. “Saya senang ketika orang menemukan detail yang berbeda-beda. Ada yang menertawakan, ada yang marah, ada juga yang jadi merenung. Bagi saya, di situlah fungsi kartun: membuat orang berhenti sejenak, lalu berpikir,” jelasnya.

Lebih dari Sekadar Gambar

Di tengah suasana pameran, Sukriyadi tampak akrab menyapa pengunjung. Ia bukan tipe seniman yang menjaga jarak, melainkan yang gemar membuka percakapan. “Kalau cuma bagus di layar atau di kertas, itu belum cukup. Saya ingin karya bisa jadi obrolan, jadi bahan diskusi, bahkan jadi bahan ketidaknyamanan yang produktif. Bagaimana karya saya , Pak menurut Njengengan, ” menahan segan .

Melalui karyanya, ia mengajak penonton menelusuri lorong kehidupan sehari-hari: ramainya jalan kampung, poster-poster yang pudar, hingga suara bising iklan yang tak pernah diam. Dari situ, kita diajak menyadari bahwa “Indonesia yang utuh” sebenarnya penuh retakan.

Retakan itu, alih-alih ditambal, justru perlu dibaca ulang.

Di tangan Sukriyadi Sukartoen, kartun bukan sekadar hiburan. Ia menjelma menjadi peta sosial yang detail dan penuh sindiran, mengingatkan bahwa realitas kita selalu berada di antara kenyataan getir dan imajinasi yang tak pernah padam. (*)